近日,我院柔性電子材料與器件團隊在高水平SCI期刊《Advanced Fiber Materials》(中科院一區期刊,IF=16.1)發表題為“Wrinkled and Fibrous Conductive Bandages with Tunable Mechanoelectrical Response Toward Wearable Strain Sensors”的研究論文。

可穿戴應變傳感器(Wearable strain sensors, WSSs)在人體健康監測、運動評估和人機界面等應用中具有重要價值。目前,該領域研究者側重于通過精巧但複雜的材料設計來實現WSSs的優異功能表現,然而這通常依賴于昂貴組分或複雜工藝,所涉及的高昂成本極大限制了WSSs的大規模生産和應用。因此,兼顧WSSs的功能和成本具有重要意義。

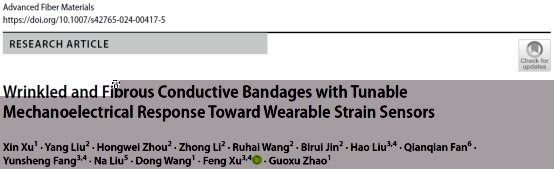

相較于從無到有研發WSSs,采用低成本商用柔性材料作為WSSs的柔性基底,并建立能夠合理利用其優點的導電修飾方法,有望兼顧WSSs的優異性能和低成本。以此為設計理念,本工作選擇在醫療和運動領域中得到廣泛應用的自粘繃帶作為柔性基底,通過靜電噴塗碳納米管導電層,制備得到了褶皺和纖維結構導電繃帶(CBs)。借助自粘繃帶的高度褶皺結構(圖2a),在噴塗過程中對其施加不同程度的預拉伸,使褶皺谷以不同程度暴露(圖2b-c),從而能夠調控碳納米管層在自粘繃帶上的空間分布(圖2d)。并且,發現并利用了褶皺側壁接觸-分離過程所介導的電阻式應變傳感機制(圖2e),其效能與碳納米管層的非均勻分布程度具有正相關性,這使得能夠通過褶皺結構來調控CBs的應變傳感性能。

圖2. 褶皺結構介導的CBs性能調控途徑和應變傳感機制。

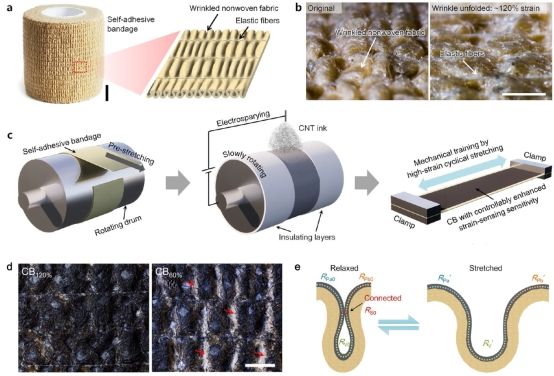

通過應變鍛煉(通常僅需單次應變)在導電層中誘導形成裂縫,是構建高靈敏電阻式應變傳感器的常用策略。本工作發現,應變鍛煉會較為緩慢且可控地增強CBs的應變傳感靈敏度,并且這種鍛煉效果能夠通過鍛煉應變量和CBs預拉伸應變量進行調節(圖3a-b)。經證明,這種現象是由于褶皺結構CBs在應變鍛煉過程中主要發生彎曲形變,而非拉伸形變,因此覆蓋在自粘繃帶無紡纖維上的導電層并未出現裂縫或脫落。取而代之,應變鍛煉主要作用于被碳納米管導電層粘合的相鄰纖維搭接位置,使CBs的表層固結纖維逐漸恢複為對應變信号更為敏感的蓬松纖維狀态,以此實現可控的靈敏度增強效果(圖3c-e)。上述褶皺和纖維結構介導的兩種應變傳感機制能夠協同作用(圖3f-g),使CBs對微小應變信号表現出高靈敏度。

圖3. 纖維結構介導的CBs性能調控途徑和應變傳感機制。

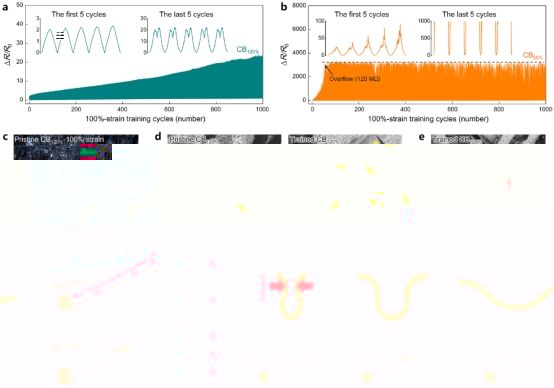

褶皺和纖維結構介導的上述兩種性能調控途徑在單獨或協同進行時,能夠便捷且按需設計CBs的應變傳感性能,因此制備了具有不同傳感性能的WSSs,并展示了其對手指關節活動(圖4a)、膝關節活動(圖4b)、骨骼肌收縮活動(圖4c)、輸液位點表皮應變(圖4d)、人臉微表情(圖4e)、喉部活動(發音或吞咽,圖4f)、脈搏(圖4g)和呼吸(圖4h)等大幅度至輕微的人體全範圍應變信号的精确且實時監測能力,證明了CBs用作WSSs的巨大應用潛力。

圖4. 基于CBs的WSSs對人體全範圍應變信号的可穿戴監測應用表現。

綜上所述,基于CBs的優異傳感性能、按需調控能力和低制造成本,使其有望成為自粘繃帶的升級産品,作為無需回收使用的即用即棄型可穿戴應變傳感器,廣泛應用于對耗材經濟性和潔淨度具有較高要求的醫療監測領域。褶皺和纖維結構介導的性能調控途徑,也為褶皺且/或纖維材料的結構和性能設計提供了新思路。并且,基于本工作方法原理,未來也有望研發導電性更佳或性能調控範圍更廣的CBs,以此構築多功能可穿戴電子器件。

該研究得到了國家自然科學基金、海南省自然科學基金、海南省重點研發項目等資助。海南大學為第一完成單位,365英国上市官网在线博士生徐鑫為論文第一作者(共一排一),我院趙國旭副教授、王東教授以及西安交通大學生命科學與技術學院徐峰教授為論文共同通訊作者。

論文鍊接:https://doi.org/10.1007/s42765-024-00417-5